-

[제4부] 제14장 단어의 구조한국어교육 공부/국립국어원 한국어문법1 2022. 12. 8. 13:10

1. 단어와 형태소

말이나 글은 형태소, 단어, 어절, 구, 문장 등으로 이루어진다. 어린아이들이 말을 배우거나 우리가 외국어를 배울 때 보통 단어를 하나씩 외우는 일부터 시작하는 것을 보면 단어가 언어의 기본 구성 단위라는 생각에 자연스럽게 이르게 된다. 형태소 역시 이를 특징짓는 표지가 없어 구분이 쉽지 않으나 보통 하나의 단어는 몇 개의 형태소로 이루어져 있다고 말한다. 즉 형태소는 단어를 구성하는 기본 단위이며, 대부분의 경우 단어보다 작은 단위이다.

형태소를 흔히 '의미'를 가진 최소의 단어라고 한다.

예) 집, 다리, 꽃: 어휘적 형태소(구체적으로 가리키는 대상이 있음), 자립 형태소(홀로 쓰일 수 있음)

예) 이, 을, -겠-: 문법적 형태소(문법적인 의미만을 나타냄), 의존 형태소(반드시 다른 말에 붙어 쓰임)

단어는 주로 '자립성'을 가진 최소의 단위이다.

예) 지인 (단어)

예) 아는 사람 (단어+단어)

예) 학교 (단어)

예) 좋은 학교 (단어+단어, '좋은'에서 '좋'은 형태소, '은'도 형태소)

단어와 형태소는 모두 의미를 지니고 있으나 형태소가 의미를 가진 '최소 단위' 인 데 비해 단어는 항상 그렇지는 않다.

예) 먹-, -어서, 바쁘-, -게 (모두 형태소)

예) 먹어서, 바쁘게 (형태소들이 모여 이루어진 것으로, 둘 다 형태소가 아닌 단어)

하나의 형태소가 하나의 단어인 경우도 있다.

예) 소, 책, 나무, 매우 (하나의 형태소이자 단어. 그러나 대개 단어는 하나 이상의 형태소가 모여 이루어짐)2. 단어의 구성 요소

단어는 그 짜임새가 단일할 수도 있고 복합적일 수도 있다. 한 단어가 하나의 형태소로 이루어져 있으면 단일어라 하고, 둘 이상으로 이루어져 있으면 복합어라 한다. 복합어는 그 구성 방식에 따라 다시 '파생어'와 '합성어'로 나뉘는데, 파생어는 어근과 접사로 이루어진 단어를 말하고 합성어는 두 개 이상의 어근으로만 이루어진 단어를 말한다.

형태소가 모여 단어를 만들 때 형태소는 그 구실에 따라 어근과 접사로 나뉜다. 어근이란 단어를 이룰 때 중심 역할을 하는, 실제 의미를 가진 형태소를 말한다. 한편 접사는 단어 전체 의미의 중심이 되지 못하고 주로 중심 의미에 뜻을 더해 주거나 문법적인 의미를 나타내는 형태소를 말한다.

에) 덧-신, 치-솟(다) -> 덧, 치는 어근 앞에 붙어 쓰여 접두사라 함.

예) 먹-이, 잡-히(다), 높-이(다) -> 이, 히, 이는 어근 뒤에 붙여 쓰여 접미사라 함.

*참고: 어근과 어간을 혼동하면 안 된다. 어근은 단어의 형성과 관련된 개념이며 어간은 동사나 형용사의 활용과 관련된 개념이다. 어근에 대립되는 개념은 접사이며, 어간에 대립되는 개념은 어미이다.

어근이란 단어를 구성할 때 중심이 되는 요소이다.

예) 사람-답(다), 가난-하(다) -> 사람과 가난은 자립적 어근

예) 아름-답(다), 따뜻-하(다) -> 아름과 따뜻은 의존적 어근

어근은 자립적인 어근과 의존적인 어근으로 나뉘는데 자립적 어근은 품사가 명확하고 다른 말과 자유롭게 어울려 쓰일 수 있는 반면, 의존적 어근은 품사가 명확하지 않고 다른 말과 함께 쓰일 때 제한이 따른다.

예) 사람, 사람이, 사람으로, 가난, 가난이, 가난으로... -> 자립적 어근은 뒤에 조사가 자유롭게 붙을 수 있으며 자립적으로 쓰일 수 있음

예) 아름(X), 아름이(X), 아름으로(X), 따뜻(X), 따뜻이(X), 따뜻으로(X)... -> 의존적 어근은 조사가 그 뒤에 자유롭게 붙을 수 없으며 자립적으로 쓰일 수 없음

접사란 어근에 붙어 단어를 구성하는 요소이다. 접사는 어근 앞에 붙느냐 뒤에 붙느냐에 따라서 접두사와 접미사로 나뉜다.

예) 시-꺼멓(다), 헛-고생 -> 시, 헛은 접두사

예) 지우-개, 거짓말-쟁이 -> 개, 쟁이는 접미사3. 단일어

단어는 하나의 형태소로 이루어졌는지 두 개 이상의 형태소로 이루어졌는지에 따라서 단일어와 복합어로 나뉜다. 단일어는 형태소 하나로 이루어지기 때문에 그 구성이 매우 간단하다.

예) 꿈, 나무, 라디오 -> 형태소 하나로 이루어진 단어인 '단일어'

예) 가다, 가고, 가니, 가게 -> 두 개의 형태소로 이루어졌지만 단일어, 복합어 구분에서 '어미'의 결합 여부는 고려하지 않으므로 이 경우도 '단일어'

형태소 하나가 그대로 단어가 되는 자립 형태소나, 어미가 뒤에 붙는 동사나 형용사의 단일 어간이 의존 형태소로서 단일어에 속한다.4. 복합어

복합어는 구성하는 요소 중의 하나가 접사인지 어근인지에 따라 파생어와 합성어로 나뉜다.

예) 맨발, 음악가 -> 어근+접사의 조합인 파생어

예) 길바닥, 오가다 -> 어근+어근의 조합인 합성어

하나의 언어 단위를 그 구성 요소로 나눌 때 제일 먼저 갈라지는 두 구성 요소를 '직접구성요소'라 한다. 이는 파생어나 합성어 구성 요소의 긴밀성을 따질 때 유용한 개념이다.

예) 단팥죽, 새끼발가락

단어의 구성 요소가 두 개일 때는 문제가 없지만 세 개나 그 이상일 때는 그 구성 방식을 올바르게 설명할 필요가 있다. 이때 직접 구성 요소란 개념은 매우 유용하다.4.1 파생어

파생어에는 접두사에 의한 파생어(접두사+어근)와 접미사에 의한 파생어(어근+접미사)가 있다. 한국어에는 후자가 전자보다 그 수가 훨씬 많고 종류도 다양하다.

접두사에 의한 파생어

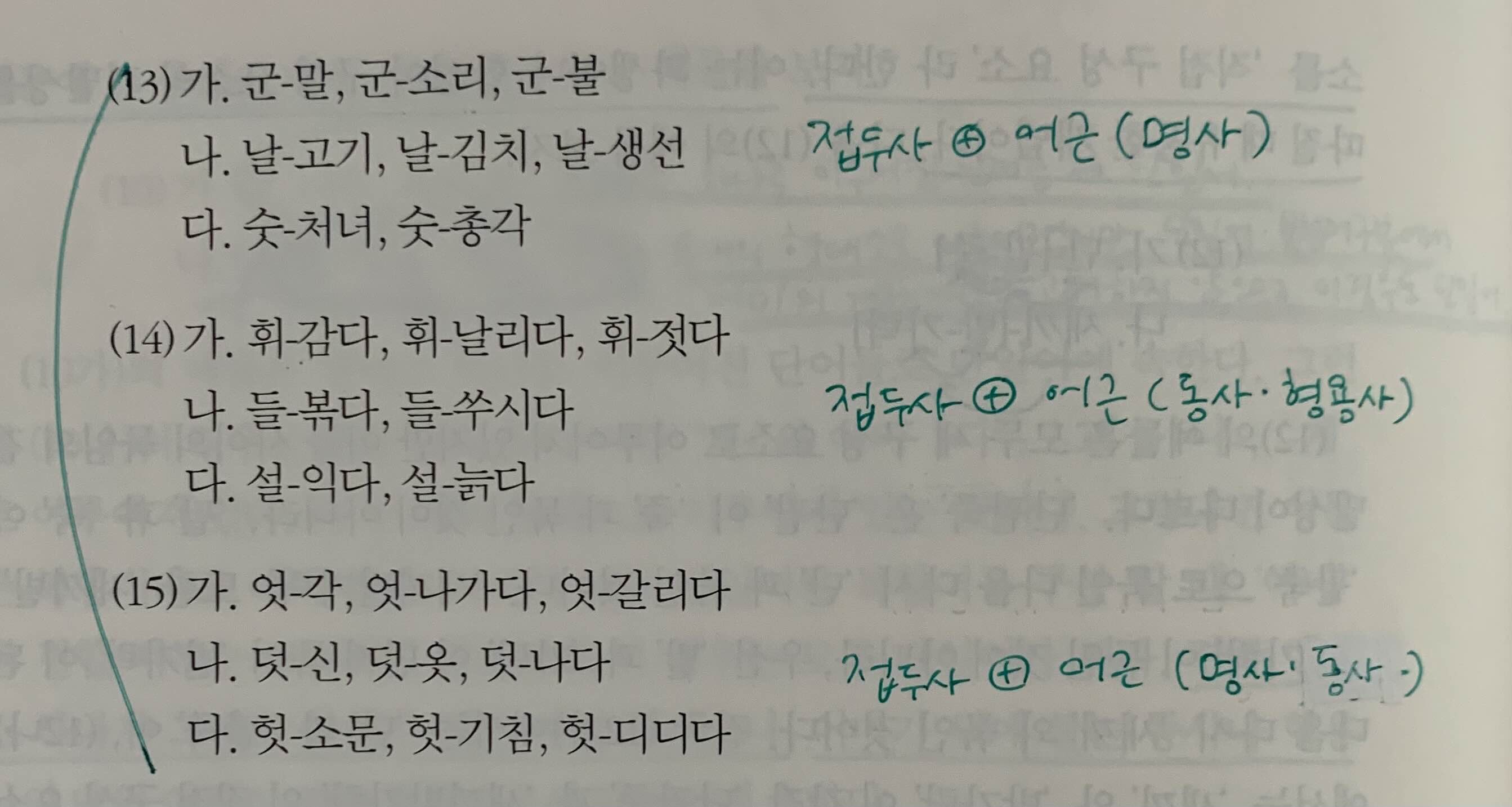

한국어의 접두사는 접미사만큼 수가 많지 않고 그 구실도 상대적으로 단순하다. 명사 앞에 붙어 파생 명사를 만드는 접두사의 수가 그중 많고, 동사나 형용사 앞에 붙어 파생 동사와 파생 형용사를 만드는 접두사는 상대적으로 그 수가 적다.

접두사에 의한 파생어 접두사는 그 어느 것도 단어의 품사를 바꾸지는 못한다. 접두사가 명사 앞에 붙으면 관형사처럼 기능하여 파생된 말의 품사도 명사이며, 접두사가 동사나 형용사의 앞에 붙으면 부사처럼 기능하여 파생된 말의 품사는 여전히 동사나 형용사이다.

접미사에 의한 파생어

한국어에는 접미사가 붙어 새 단어가 만들어지는 경우가 접두사가 붙어 새 단어가 만들어지는 경우보다 그 수가 훨씬 많고 종류도 다양하다. 또한 접미사는 접두사와 달리 그 앞에 오는 단어의 품사를 바꾸는 경우가 종종 있다. 접미사가 붙어 만들어지는 단어의 종류로는 파생 명사, 파생 동사, 파생 형용사, 파생 부사 등이 있다.

- 파생명사

파생명사란 접미사가 명사, 동사, 형용사 등의 뒤에 붙어 만든 새로운 명사를 말한다. 대표정 파생 명사에는 다음과 같은 것들이 있다.

예) 소설-가, 음악-가, 해설-가, 게으름-뱅이, 가난-뱅이, 바느-질, 가위-질, 부채-질 (명사 + 접미사)

예) 덮-개, 싸-개, 지우-개, 지-게, 집-게, 돋보-기, 더하-기, 크-기, 달리-기, 웃-음, 울-음, 믿-음, 얼-음, 넓-이, 길-이, 먹-이, 놀-이 (동사,형용사 + 접미사)

- 파생 동사

파생 동사란 접미사가 명사, 동사, 형용사 등의 뒤에 붙어 만들어진 새로운 동사를 말한다. 파생 동사의 대표적인 것은 피동사와 사동사이다.

예) 보이다, 쓰이다, 섞이다, 막히다, 먹히다, 잡히다, 감기다, 안기다, 빼앗기다, 팔리다, 풀리다, 밀리다 (피동접미사가 붙어 파생된 동사)

예) 보이다, 먹이다, 죽이다, 잡히다, 좁히다, 넓히다, 웃기다, 벗기다, 숨기다, 울리다, 돌리다, 살리다, 낮추다, 맞추다, 달구다, 피우다, 비우다, 끼우다, 없애다, 세우다, 재우다, 채우다 (사동접미사가 붙어 파생된 동사)

동사를 만드는 접미사 중에는 위와 같이 동사, 형용사뿐만 아니라 명사나 부사에 붙는 것도 있고 단지 동사 어근의 뜻만 강조해 주는 것도 있다.

예) 약속하다, 비판하다, 일하다, 운동하다 (명사에서 동사로)

예) 더하다, 못하다, 잘하다 (부사에서 동사로)

예) 반짝이다, 글썽이다, 흔들거리다/대다, 중얼거리다/대다 (부사성어근에서 동사로)

예) 놓치다, 넘치다, 깨뜨리다, 떨어뜨리다 (동사의 어근에 강세의 뜻만 덧붙여 주는 접미사가 붙은 경우로 접미사가 붙기 전과 붙은 후의 품사는 바뀌지 않는다.)

- 파생 형용사

파생 형용사란 접미사가 명사나 동사, 형용사 등의 뒤에 붙어 만든 새로운 형용사를 말한다.

예) 정답다, 자랑스럽다, 해롭다 (명사 + 파생접미사)

예) 그립다, 놀랍다, 가느다랗다 (동사, 형용사 + 파생접미사) - 각 '그리-ㅂ다', '놀라-ㅂ다', '가늘-다랗다'

예) 고요-하다, 건강-하다, 깨끗-하다, 씩씩-하다 (접미사 '-하' 가 자립적 명사인 '고요, 건강' 과 자립적 명사라 할 수 없는 어근 '깨끗-, 씩씩-' 뒤에 붙어 만들어진 파생 형용사)

- 파생 부사

파생 부사란 접미사가 명사, 동사, 형용사 등의 뒤에 붙어 만들어진 새로운 부사를 말한다. 부사 파생 접미사는 다른 품사를 만드는 접미사보다 그 정류가 매우 적다. 그러나 '-이', '-히' 와 같은 접미사는 많은 단어들에 붙어 새로운 부사를 만들기 때문에 파생 부사의 수는 매우 많다.

예) 같이, 굳이, 높이, 가만히, 조용히 (형용사 -> 부사)

예) 도로, 너무, 자주 (동사 -> 부사)

예) 힘껏, 정성껏, 마음껏, 끝내, 일년내, 겨우내 (명사 -> 부사)

예) 반듯이, 깨끗이, 속히, 공히 (자립적이지 않은 어근 -> 부사)4.2 합성어

합성어란 둘 이상의 어근이 모여서 이루어진 단어이다. 합성어 중에는 구성 요소들을 합하기만 하면 그 뜻이 잘 드러나는 것도 있지만 어떤 합성어는 구성 요소들의 개별 의미가 그대로 유지되지 않는다.

예) 길바닥, 벌집 (구성 요소의 뜻만으로 전체 단어의 뜻을 알 수 있는 합성어)

예) 큰아버지, 두꺼비집 (구성 요소 뜻의 단순한 합 이상의 뜻을 갖는 합성어)

[1] 통사적 합성어

합성어는 구성 요소들의 배열 방식이 한국어의 일반적인 단어 배열 방식과 같은가 다른가에 따라 통사적 합성어와 비통사적 합성어로 나뉜다.

통사적 합성어는 구성 요소가 모두 단어일 때 만들어지는데 구성 요소의 배열 방식이 구 구성과 같다.

예) 작은형, 책상, 돌아가다

예) 작은 형, 책 표지, 읽어 나가다 (구 구성)

[2] 비통사적 합성어

비통사적 합성어란 그 구성 요소들의 배열 방식이 한국어의 일반적인 단어 배열 방식과 일치하지 않는 합성어를 말한다.

예) 덮밥, 접칼 (동사가 명사를 수식하는 구성)

예) 굶주리다, 검붉다 (동사에 동사가, 형용사에 형용사가 결합한 구성)

이들은 한국어의 일반적인 구 구성 원리에 어긋나 구 구성에서 볼 수 없는 구성 방식이다.

- 합성명사

한국어의 합성어 중에는 합성명사의 수가 가장 많다. 그만큼 그 구성 방식도 다양한데, 그 대표적인 예를 보면 다음과 같다.

예) 기와-집, 고무-신, 산-나물, 벽-돌, 창-문 (명사 + 명사)

예) 새-언니, 첫-사랑, 이-것, 저-것 (관형사 + 명사)

예) 큰-집, 굳은-살, 볼-일, 건널-목 (동사, 형용사의 관형사형 + 명사)

예) 콧-물, 아랫-마을, 바닷-가, 치맛-바람, 귓-구멍, 세숫-비누, 수돗-물 (명사 + 'ㅅ' + 명사)

예) 덮-밥, 접-칼 (동사, 형용사 + 명사)

예) 딱-성냥, 산들-바람, 부슬-비, 곱슬-머리, 물렁-뼈 (부사, 자립성이 없는 부사성 어근 + 명사)

예) 잘-못 (부사+부사)

예) 목-걸이, 책-받침, 줄-넘기, 이-쑤시개, 접이-문, 갈림-길, 보기-신경, 뜨개-바늘 (한쪽 구성 요소가 자립적 명사가 되지 못한 채 합성명사 구성에 참여한 경우)

예) 집-집, 사람-사람, 씀-씀이, 됨-됨이 (동일한 명사, 명사형이 반복되는 경우)

- 합성동사

합성동사는 합성명사에 비해 수도 적고 그 구성 방식도 단조로운 편이다.

예) 힘-들다, 재미-나다 (명사 + 동사, 조사(이, 가)가 겉으로 드러나지 않았을 뿐 문장의 일부를 떼어낸 것이라 보아도 좋은 구성)

예) 본-받다, 힘-쓰다, 장가-들다 (명사 + 동사, 조사(을, 를)이 겉으로 드러나지 않았을 뿐 문장의 일부를 떼어낸 것이라 보아도 좋은 구성)

예) 바로-잡다 (부사 + 동사)

예) 뛰어-나다, 알아-보다, 일어-서다, 파고-들다, 싸고-돌다 (동사의 부사형 + 동사)

=> 위의 예들은 한국어의 문장구성방식과 같은 방식으로 이루어진 합성동사

예) 굶-주리다, 오르-내리다, 날-뛰다 (동사 + 동사)

- 합성형용사

합성형용사도 합성동사와 비슷한 방식으로 이루어진다.

예) 낯-설다, 재미-있다, 형편-없다 (주술관계, 형용사의 일반적 구 구성방식)

예) 못-나다, 잘-나다, 손-쉽다 (부사어가 형용사를 수식하는 방식, 형용사의 일반적 구 구성방식)

에) 검-붉다, 검-푸르다, 굳-세다 (형용사 + 형용사)

- 합성부사

예) 밤-낮, 오늘-날, 여기-저기, 이것-저것 (명사 + 명사)

예) 온-종일, 한-바탕, 어느-새 (관형사 + 명사)

예) 곧-잘, 잘-못, 또-다시 (부사 + 부사)

예) 길이-길이, 오래-오래, 두근-두근, 비틀-비틀 (부사, 부사성 어근 반복)

예) 하나-하나, 사이-사이, 집-집이, 때-때로 (명사가 반복되거나 그것에 다른 형태가 덧붙여 만들어진 합성 부사)

마지막 두 예처럼 반복 합성부사가 수적으로 가장 많은데 이들 대부분은 의성의태어이다.

[정리]

이 내용은 커뮤니케이션북스에서 출간한 국립국어원의 '외국인을 위한 한국어 문법1' 을 요약, 정리한 것입니다. 이 책의 전자책 버전을 세종학당 웹사이트에서 무료로 열람하실 수 있습니다.

'한국어교육 공부 > 국립국어원 한국어문법1' 카테고리의 다른 글

제15장 단어의 갈래 - 2. 명사, 대명사, 수사 (0) 2022.12.21 제15장 단어의 갈래 - 1. 동사, 형용사, 이다 (0) 2022.12.21 제13장 양태 표현 (0) 2022.12.04 제12장 사동, 피동 (0) 2022.12.01 제11장 부정 표현 (0) 2022.11.28